데몰리션 스튜디오 Demolition Studio

데몰리션 스튜디오 Demolition Studio

사진

위치

경기 파주용도

업무 시설외부마감재

금속판넬구조

철근콘크리트완공연도

2019연면적

1,337㎡디자이너

김호민, 임현주

Section

Section

파주출판도시는 태생이 국가산업 단지다. 출판의 특수성을 고려해 산업통상자원부가 아닌 문화체육관광부 소속이란 점이 다를 뿐이다. 그런데 여기는 단지가 아닌 도시로 불린다. 출판이라는 기능의 동질성과 택지 개발의 획일성을 극복하기 위해 조합을 결성하고 공동의 약속을 만들어낸 결과다. 입주민들의 참여를 이끌어냈다는 점 또한 여타 산업단지와 다르다. 도로 중심의 획일적인 개발 계획을 지양하고 건축과 조경, 토목이 통합된 이상적인 도시를 목표로 했다. 그런데 현재 2 단계까지 완료된 시점에서 되돌아봐야 할 점은 도시에 대한 냉정한 평가다. 파주출판도시는 건축의 종합 백화점 같은 멋진 곳임에도 불구하고 여전히 낮은 주민 비율과 하이스트릿의 부재가 단점으로 꼽혀왔다. 일반적인 산업단지에 비해 외부공간의 구성이 훌륭하고 뛰어난 물리적 환경을 갖췄음에도 여전히 거리에 다니는 사람들은 눈 씻고 찾아보기 힘들다. 오히려 아울렛 쇼핑몰에서 도시다운 모습이 간혹 연출될 뿐이다. 결국 사람 사는 동네에 필수적인 하이스트릿은 인위적인 하드웨어만으론 만들어질 수 없음을 증명한 사례가 되어버렸다. 그것은 주거 기능의 부재와, 출판과 영상으로 국한된 산업단지의 태생적 한계에서 찾을 수 있겠다.

Plan_B1

Plan_1F

최근 지식산업센터가 허용되면서 공식적으로 산업단지에 임대가능한 주거를 포함할 수 있는 근거가 마련됐다. 과거에도 공장의 기숙사 용도를 활용해 공공연하게 주거를 겸하긴 했지만 분양과 임대까지 가능하진 않았다. 또한, 그동안 출판으로 한정됐던 공장에 대한 해석을 다양하게 할 수 있는 여건도 함께 만들어졌다. 원료를 가져와 기계로 가공해서 물건을 만드는 공장은 이제 컨텐츠를 생산하고 유통하고 판매하는 역할까지 확장되고 있다. 심지어 공장에서 생산한 물건을 직접 소비자에게 전달하기 위해 중간단계의 물류센터까지 겸하는 것이 최근 추세다.

Plan_2F

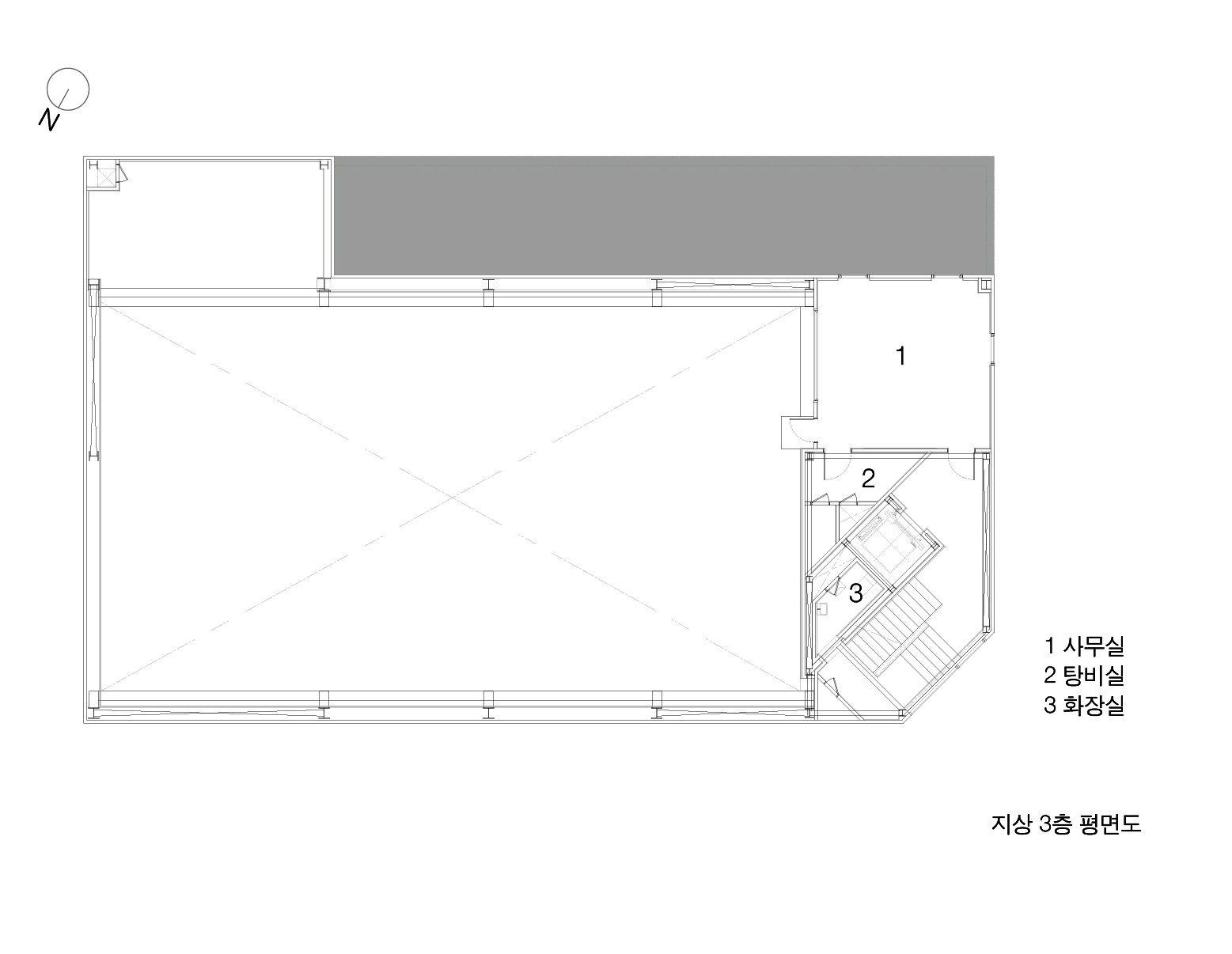

Plan_3F

한편 90년대 출판을 산업으로 폭넓게 해석해 출판단지의 기틀을 마련했다면 정확히 10년 후 2단계에서는 영상을 포함했다. 그런데 비교적 위치에 구속을 덜 받는 출판과 달리 영상은 투자자와 거리가 중요하단 점이 달랐다. 영화사들이 기업과 금융권이 많은 강남을 쉽게 떠나지 못했던 이유다. 2단계가 거의 완료된 현재에도 실제 입주한 영화사는 유일하게 명필름 한곳 정도다. 출판사는 영세해도 금방 없어지진 않는데 심지어 영화사는 부침마저 심했다. 결국 기대했던 영화사들은 모이지 않았지만, 여러 영화관련 업체들이 입주해 정착했다. 특수효과, 조명, 음향 업체 등이 들어오면서 영화 촬영스튜디오에 대한 필요가 절실해졌다.

Plan_4F

데몰리션 스튜디오의 정도안 대표는 영화 ‘우뢰매’부터 쌓은 노하우를 바탕으로 ‘쉬리’, ‘태극기를 휘날리며’ 등을 연출하며 성장한 1세대 특수효과 전문가다. 데몰리션을 우리나라 영화 특수효과 분야에서 가장 독보적인 회사로 키웠다. 파주출판도시 2단계에 가장 먼저 사옥을 지어 입주 했는데, 사세가 확장하여 바로 앞 대지에 촬영 스튜디오를 짓기로 한다. 최근 영화 산업은 현장 위주의 촬영에서 스튜디오 중심으로 급속한 전환 중이다. 변수 많은 외부 촬영보다 발전된 CG 기술의 도움을 받아 블루스크린 앞에서 연기하는 것이 훨씬 더 효율적이기 때문이다. 스튜디오 내부는 12m 높이의 무주 공간으로 다양한 장치들을 활용하여 잠수함이나 열차, 자동차 씬 등 촬영이 가능하도록 설계되었다. 그 위 층은 배우들이 촬영 전후에 옷을 갈아입고 씻을 수 있는 공간과 컴퓨터 그래픽을 위한 일반 사무실로 구성되었다.

문제는 문도 창문도 없는 꽉 막힌 세트장을 필요로 한다는 점이다. 그렇지 않아도 삭막하고 적막한 거리에 외부를 향해 밋밋하고 큰 벽을 세워야 한다는 게 가장 큰 고민이었다. 그렇다고 대규모 장비들이 들고 나가는 스튜디오의 특성상 지상 위로 올리거나 지하로 묻을 수도 없었다. 결국 거리에 면해 큰 블랙박스를 앉혀야 했는데 개방성을 극대화하기 위해 코너에 위치한 출입구와 공용 계단으로부터 최상층의 사무실까지 커튼월로 된 하나의 띠를 연결함으로써 내부와 외부를 시각적으로 연결하는 것으로 그것을 상쇄하고자 했다. ■

Loading...